1. Эволюция композиции

1.1. Исторический контекст "правила третей"

Правило третей, один из самых известных принципов композиции, уходит корнями в XVIII век. Его истоки связаны с работами художников и теоретиков искусства, которые искали математические закономерности в визуальном восприятии. Джон Томас Смит, английский гравер и писатель, в 1797 году впервые сформулировал эту идею, предложив делить изображение на три равные части по горизонтали и вертикали. Он утверждал, что расположение ключевых элементов на пересечении этих линий или вдоль них создает гармоничную композицию.

Этот принцип быстро нашел применение в живописи, а затем перекочевал в фотографию и кинематограф. В эпоху аналоговой фотографии, когда кадр требовал тщательной подготовки, правило третей стало незаменимым инструментом для создания сбалансированных изображений. Оно упрощало процесс компоновки кадра, особенно для начинающих фотографов, не обладавших интуитивным чувством композиции.

Однако правило третей никогда не было абсолютным законом, а скорее упрощенной схемой, адаптированной для массового использования. Многие великие художники и фотографы сознательно нарушали его, добиваясь более выразительных и динамичных композиций. Сегодня, с развитием цифровых технологий и изменением визуальных трендов, этот принцип уступает место более гибким и сложным подходам к построению кадра.

1.2. Ограничения классических композиционных приемов

Классические композиционные приемы, включая правило третей, десятилетиями служили основой визуального повествования. Однако их ограничения становятся все более очевидными в современной фотографии и дизайне. Один из главных недостатков — шаблонность. Жесткое следование правилам часто приводит к предсказуемым, лишенным динамики кадрам. Композиция, построенная по строгим канонам, может выглядеть технически правильной, но эмоционально плоской.

Другая проблема — отсутствие гибкости. Классические приемы не учитывают индивидуальность сюжета, особенности объекта или специфику восприятия зрителя. Например, правило третей не всегда эффективно при работе с асимметричными формами или сложными текстурами. Оно также плохо адаптируется к нестандартным форматам кадра, таким как вертикальные или панорамные изображения, которые доминируют в цифровой среде.

Кроме того, традиционные методы часто игнорируют психологию восприятия. Современные исследования показывают, что человеческий взгляд движется не по заданной сетке, а по сложным траекториям, зависящим от контраста, цвета и смысловых акцентов. Жесткое деление на трети может нарушать естественный поток внимания, создавая искусственные барьеры.

Наконец, классическая композиция не всегда учитывает технологический прогресс. С появлением высокоточных камер, алгоритмов постобработки и интерактивных медиа статичные схемы уступают место адаптивным решениям. Современные тренды смещают акцент с жестких правил на интуитивное чувство баланса, где гармония достигается не математическим расчетом, а осознанным выбором.

2. Психология восприятия

2.1. Как мозг обрабатывает визуальную информацию

Человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию через сложную систему анализа, которая начинается с сетчатки глаза и завершается в зрительной коре. Свет, попадая на фоторецепторы, преобразуется в электрические импульсы, передаваемые в мозг через зрительный нерв. Первичная обработка происходит в таламусе, где сигналы фильтруются и направляются в затылочную долю. Здесь изображение разбивается на базовые элементы: линии, формы, цвета и движение.

Дальнейший анализ включает распознавание паттернов и сопоставление с уже известными образами. Мозг не просто фиксирует картинку, а активно интерпретирует её, заполняя пробелы и предсказывая возможные варианты. Например, если объект частично скрыт, мы всё равно можем его опознать благодаря прошлому опыту.

Визуальное восприятие тесно связано с вниманием. Мозг автоматически выделяет контрастные, движущиеся или необычные элементы, игнорируя фоновые детали. Это объясняет, почему некоторые композиции кажутся гармоничными, а другие — хаотичными. Современные исследования показывают, что традиционные правила композиции, основанные на строгих геометрических делениях, не всегда соответствуют реальным механизмам восприятия. Вместо них на первый план выходят принципы баланса, ритма и визуального потока, которые естественнее взаимодействуют с нейробиологическими процессами.

Эстетическое удовольствие от изображения формируется не только за счёт симметрии или пропорций, но и благодаря сложным взаимосвязям между объектами. Мозг оценивает композицию как единое целое, а не как набор отдельных элементов. Поэтому современные подходы к дизайну и фотографии всё чаще учитывают не жесткие схемы, а динамические принципы, которые лучше соответствуют природе зрительного восприятия.

2.2. Роль "золотых точек" и зон внимания

В современной композиции визуальных образов традиционные методы уступают место более динамичным и осознанным подходам. Золотые точки и зоны внимания — это новая парадигма, которая учитывает естественное восприятие человеческого глаза. В отличие от жесткой сетки третей, они позволяют гибко управлять фокусом зрителя, создавая более естественные и вовлекающие композиции.

Золотые точки — это не фиксированные пересечения линий, а области максимальной визуальной привлекательности, которые варьируются в зависимости от контента. Например, в портретной съемке главный акцент может смещаться к верхней трети лица, а в пейзажной фотографии — к точке, где сходятся линии горизонта и переднего плана. Эти точки определяются не математикой, а эмпирически, через анализ тысяч успешных работ.

Зоны внимания расширяют эту концепцию, предлагая целые области, куда взгляд возвращается снова и снова. Они учитывают движение, контраст и даже психологические аспекты восприятия. Например, теплые тона и резкие текстуры автоматически притягивают внимание, формируя зоны без жесткой привязки к сетке.

Такой подход дает больше свободы, сохраняя при этом баланс. Композиция становится живой, а не шаблонной. Вместо того чтобы механически размещать объекты на пересечениях, автор осознанно направляет зрителя, используя естественные законы визуального восприятия. Это не отрицание классики, а ее эволюция — переход от строгих правил к интуитивно понятным принципам.

3. Современные подходы к композиции

3.1. Композиция на основе негативного пространства

Композиция на основе негативного пространства — это мощный инструмент, который вытесняет устаревшие методы вроде правила третей. Она строится не на жестком делении кадра, а на балансе между объектом и пустотой вокруг него. Такой подход требует глубокого понимания визуальной гармонии и смелости в упрощении сцены.

Главное преимущество негативного пространства — его способность направлять внимание зрителя. Пустота не просто фон, а активный элемент композиции. Она подчеркивает главный объект, создает напряжение или, наоборот, ощущение спокойствия. Например, одинокое дерево в снежном поле кажется более выразительным именно благодаря обилию свободного пространства.

Работа с негативным пространством требует осознанного выбора. Важно не просто оставить часть кадра пустой, а использовать эту пустоту для усиления смысла. Если объект слишком мал или неудачно расположен, композиция может рассыпаться. Но если все сделано правильно, результат получается лаконичным и запоминающимся.

Современные фотографы и дизайнеры все чаще отказываются от жестких правил в пользу более гибких принципов. Композиция на основе негативного пространства — один из таких принципов. Она не ограничивает творчество, а дает свободу для экспериментов, позволяя создавать изображения с сильным визуальным посылом.

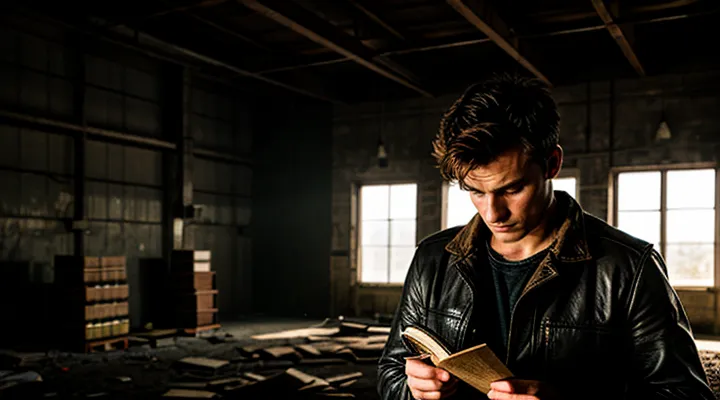

3.2. Использование диагоналей и ведущих линий

Диагонали и ведущие линии — мощные инструменты композиции, которые сегодня вытесняют устаревшие шаблоны. Эти элементы направляют взгляд зрителя, создавая динамику и глубину даже в статичных кадрах. Они не просто делят изображение на условные секции, а формируют его структуру, усиливая эмоциональное воздействие.

Диагонали придают снимку энергию и движение. В отличие от горизонтальных или вертикальных линий, они не статичны, а словно ведут зрителя через кадр. Например, дорога, уходящая вдаль под углом, или лестница, пересекающая изображение по диагонали, автоматически вовлекают в сцену. Эти линии можно использовать для соединения ключевых объектов, создавая естественные связи между элементами.

Ведущие линии работают ещё тоньше — они буквально управляют вниманием. Мост, река, тень или даже взгляд человека в кадре могут стать направляющими, которые подчеркивают главный объект. Важно, чтобы линии не просто существовали, а логично вписывались в сцену, избегая искусственности. Например, архитектурные элементы часто содержат скрытые направляющие — арки, колоннады или перила.

Современная фотография и визуальное искусство отказываются от жёстких правил в пользу осознанного выбора. Диагонали и ведущие линии — не догма, а инструменты, которые помогают выстраивать гармонию без шаблонных решений. Их сила — в гибкости: они работают как в портретной, так и в пейзажной съёмке, адаптируясь под замысел автора. Главное — видеть эти линии в реальном мире и использовать их осмысленно, а не механически.

3.3. Асимметричная композиция и баланс

Асимметричная композиция и баланс — это современный подход, который вытеснил устаревшие шаблоны, предлагая динамику и глубину в визуальном повествовании. В отличие от жесткого разделения на трети, асимметрия создает напряжение, приковывая внимание зрителя к взаимодействию элементов. Она не требует строгой симметрии, но сохраняет гармонию за счет продуманного распределения визуального веса.

Главная сила этого метода — в его гибкости. Композиция может казаться хаотичной на первый взгляд, но при детальном рассмотрении раскрывается тщательно выстроенный порядок. Например, крупный объект в левой части кадра уравновешивается несколькими мелкими элементами справа, а свободное пространство работает как активный участник сцены, а не просто фон.

Чтобы добиться эффекта, необходимо учитывать несколько факторов:

- Контраст размеров — сочетание крупных и мелких деталей создает ритм.

- Цвет и текстура — насыщенные или сложные элементы притягивают больше внимания, чем нейтральные.

- Направление движения — динамичные линии или взгляды персонажей направляют взгляд зрителя.

Асимметричная композиция требует интуитивного понимания баланса, но именно это делает ее мощным инструментом. Она позволяет нарушать правила, оставаясь эстетически убедительной, и открывает новые возможности для творчества.

4. Фигуры и формы

4.1. Геометрические фигуры в композиции

Геометрические фигуры — мощный инструмент в построении композиции, способный заменить устаревшие шаблоны. Вместо механического деления кадра на трети современные художники и фотографы используют формы, чтобы направлять взгляд зрителя и создавать гармонию. Круг, треугольник, квадрат и их производные задают динамику, стабильность или напряжение в зависимости от замысла.

Круги и овалы добавляют плавность и естественность, смягчая резкие переходы. Они часто применяются для акцента на эмоциях или объединения элементов в единое целое. Треугольники, особенно направленные вершиной вверх, придают энергию и устремлённость, а перевёрнутые — драматизм. Квадраты и прямоугольники обеспечивают порядок и чёткость, идеально подходят для строгих, сбалансированных работ.

Спирали и диагонали усиливают движение, уводя взгляд от периферии к центру или наоборот. Сочетание разных фигур создаёт сложные визуальные паттерны, которые удерживают внимание дольше, чем простое расположение объектов по линиям сетки.

Важно не просто вписать фигуры в композицию, но и осознанно выбирать их взаимодействие. Пересечение форм может рождать новые смыслы, а их контраст — подчёркивать главное. Например, мягкий круг на фоне жёстких линий сразу привлекает фокус. Современная композиция строится на осмысленном использовании геометрии, а не на слепом следовании устаревшим правилам.

4.2. Органические формы и их влияние на восприятие

Органические формы стали ответом на жесткие геометрические конструкции, которые доминировали в дизайне и композиции десятилетиями. В отличие от прямых линий и симметрии, плавные, естественные очертания создают ощущение гармонии и динамики. Они подсознательно ассоциируются с природой, что делает визуальное восприятие более интуитивным и эмоционально насыщенным.

Визуальные исследования показывают, что человеческий глаз легче фокусируется на объектах с мягкими контурами, так как они не требуют четкой фиксации внимания. Это принципиально меняет подход к компоновке элементов: вместо строгого деления пространства на трети дизайнеры теперь используют плавные переходы, направляющие взгляд естественным образом.

Замкнутые и разомкнутые органические формы по-разному влияют на восприятие. Первые создают ощущение завершенности и устойчивости, вторые — динамику и движение. Например, волнообразные линии могут имитировать течение воды, а спиралевидные композиции — рост растений. Такие решения не просто украшают, а формируют нарратив, вовлекая зрителя в историю.

Современные тренды в графике, архитектуре и веб-дизайне подтверждают: органические формы вытесняют устаревшие шаблоны. Они адаптивны, подходят для любых масштабов и носителей, от мобильных интерфейсов до городских пространств. Визуальная коммуникация теперь строится не на математических расчетах, а на интуитивном балансе, где каждая линия и форма существует не изолированно, а в непрерывном взаимодействии с окружающими элементами.

5. Цвет и текстура

5.1. Влияние цветовой палитры на композицию

Цветовая палитра — один из ключевых инструментов в построении визуальной композиции. Её влияние выходит далеко за рамки простого украшения: цвета задают эмоциональный тон, управляют вниманием зрителя и даже могут изменить восприятие пропорций изображения. Современные тенденции смещаются в сторону осознанного использования цвета как структурного элемента, заменяющего устаревшие схемы компоновки.

Гармоничная цветовая схема способна создать баланс даже в асимметричной композиции, минуя необходимость строгого следования геометрическим правилам. Например, холодные оттенки визуально отдаляют объекты, а теплые — приближают. Это позволяет выстраивать глубину без жесткой привязки к линиям и точкам пересечения. Вместо того чтобы делить кадр на условные трети, можно управлять взглядом зрителя через контраст или плавные переходы между оттенками.

Современные исследования в области визуального восприятия подтверждают, что цветовые акценты работают эффективнее, чем механическое размещение объектов по сетке. Яркий элемент в монохромной среде притягивает внимание быстрее, чем центральное положение. При этом цветовые ритмы — повторяющиеся оттенки или градиенты — создают динамику, заменяя статичное деление пространства.

Важно учитывать психологию цвета: красный вызывает напряжение и требует внимания, синий успокаивает и организует пространство, а нейтральные тона служат фоном для более выразительных акцентов. Эти свойства позволяют выстраивать композицию интуитивно, опираясь на эмоциональный отклик, а не на формальные правила.

Главный принцип современного подхода — цвет как основа композиции, а не дополнение к ней. Вместо того чтобы подгонять изображение под шаблоны, достаточно продумать взаимодействие оттенков, их насыщенность и распределение. Это открывает новые возможности для творчества, освобождая от устаревших ограничений.

5.2. Роль текстуры в создании глубины и интереса

Текстура — это мощный инструмент для создания глубины и визуального интереса в композиции. В отличие от статичных линий и форм, она взаимодействует со светом, тенью и перспективой, добавляя сцене объем. Грамотное использование текстуры позволяет зрителю ощутить тактильность изображения, даже если оно двухмерное.

Один из современных подходов — работа с контрастом текстур. Гладкие поверхности рядом с шероховатыми, матовые с глянцевыми создают динамику и притягивают внимание. Это особенно эффективно в минималистичных композициях, где акцент смещается с количества элементов на их качество.

Также текстура помогает направлять взгляд. Например, повторяющиеся узоры или ритмичные неровности ведут зрителя через кадр, подчеркивая главный объект. Вместо жесткого следования геометрическим сеткам, современная композиция использует естественные линии текстур для баланса.

Важно учитывать масштаб. Крупные текстуры работают на переднем плане, добавляя детализацию, а мелкие — в глубине, усиливая перспективу. Такой прием особенно полезен в пейзажах и архитектурной съемке, где глубина критична.

Современные тренды отвергают шаблонные решения, предлагая более органичный подход. Текстура — не просто фон, а активный участник композиции, способный трансформировать плоское изображение в многослойный визуальный опыт.

6. Практические примеры

6.1. Анализ успешных визуальных работ

Современный визуальный дизайн и фотография переживают сдвиг парадигмы. Традиционные композиционные техники уступают место более динамичным и осознанным подходам. Анализ успешных работ последних лет показывает, что строгие геометрические схемы, такие как сетка третей, больше не являются универсальным решением. Вместо этого авторы активно экспериментируют с асимметрией, фрагментарностью и даже преднамеренным дисбалансом.

Одним из ключевых трендов стало использование золотого сечения в сочетании с психологией восприятия. Мастера визуального повествования размещают смысловые центры в точках, которые естественным образом притягивают взгляд, не ограничиваясь жесткой сеткой. Например, в рекламных кампаниях премиальных брендов часто встречается смещение главного объекта к краю кадра, что создает напряжение и вовлекает зрителя в исследование всего изображения.

Другой заметный тренд — принцип «сломанной композиции». Вместо выверенного равновесия авторы сознательно нарушают пропорции, оставляя часть пространства пустой или перегружая один из секторов. Этот прием особенно эффективен в цифровом искусстве и уличной фотографии, где хаос становится частью эстетики. При этом успешные работы сохраняют внутреннюю логику: даже в кажущемся беспорядке есть четкий замысел и управление вниманием.

Важное место занимает работа с глубиной и слоями. Современные технологии постобработки позволяют создавать сложные многоплановые композиции, где передний, средний и задний планы взаимодействуют нелинейно. Такой подход требует от автора глубокого понимания перспективы и умения направлять взгляд зрителя через контрасты и плавные переходы.

Среди практиков также набирает популярность метод «эмоционального центра». Вместо математического расчета композиции акцент делается на точке максимального эмоционального воздействия. Это может быть выражение лица, контрастный элемент или даже намеренный дефект. Подобные работы часто вызывают более сильный отклик, чем технически безупречные, но эмоционально плоские изображения.

Эволюция визуального языка подтверждает: строгие правила уступают место гибким принципам. Успешные авторы сегодня не следуют шаблонам, а создают их, опираясь на интуицию, знание психологии восприятия и смелость нарушать каноны. Это не означает полный отказ от основ композиции, но требует более осмысленного и индивидуального подхода к каждому проекту.

6.2. Применение новых подходов в различных жанрах

Современные визуальные искусства переживают трансформацию, связанную с отходом от классических композиционных схем. Традиционные принципы, долгое время считавшиеся незыблемыми, уступают место динамичным и адаптивным методам построения кадра. В портретной съемке, например, теперь активно используются асимметричные решения, где главный объект смещен к краю, а свободное пространство заполняется смысловыми элементами — это создает напряжение и вовлекает зрителя в диалог.

Пейзажная фотография также претерпевает изменения. Вместо жесткого деления на три части по вертикали или горизонтали авторы выбирают сложные многослойные композиции. Линии горизонта могут быть наклонными, а ключевые элементы — располагаться по спирали или диагонали, что придает снимкам энергию и движение. В репортажной съемке акцент смещается на естественность: кадры строятся так, чтобы подчеркнуть хаотичность момента, но при этом сохранить четкую визуальную логику.

Кинематограф и иллюстрация тоже адаптируются к новым тенденциям. В анимации и комиксах композиция становится более гибкой — важные детали могут находиться в любом месте кадра, а их значимость подчеркивается цветом, светом или ритмом. В кино режиссеры все чаще отказываются от статичных планов в пользу камеры, которая следует за эмоцией, а не за геометрией. Это позволяет зрителю чувствовать себя участником действия, а не сторонним наблюдателем.

Современные подходы требуют от авторов не только технического мастерства, но и глубокого понимания психологии восприятия. Композиция перестает быть набором правил — она становится инструментом storytelling, где каждое решение работает на идею.

7. Инструменты и техники

7.1. Использование сеток и направляющих

Сетки и направляющие перестали быть просто вспомогательными инструментами для композиции. Их роль в современном дизайне и фотографии трансформировалась, уйдя от жестких рамок классического деления кадра на три части. Сегодня эти элементы служат основой для более гибкого и осмысленного структурирования пространства.

Вместо стандартной третевой сетки в профессиональной среде все чаще применяются модульные системы, основанные на золотом сечении, диагоналях и динамических пропорциях. Такой подход позволяет создавать визуально сложные, но гармоничные композиции, где элементы взаимодействуют не только по горизонтали и вертикали, но и по глубине.

Направляющие теперь используются не только для выравнивания, но и для формирования ритма. Например, в веб-дизайне это может быть сетка, построенная на пересечении нескольких осей, которая помогает распределить контент с учетом визуального веса и иерархии. В фотографии направляющие могут следовать естественным линиям сцены — изгибам реки, архитектурным элементам или взгляду модели.

Современные инструменты, такие как адаптивные сетки в Figma или динамические направляющие в Lightroom, позволяют быстро настраивать композицию под конкретные задачи. Они учитывают не только статичное расположение объектов, но и их взаимодействие при изменении масштаба или формата.

Ключевое отличие новых подходов — отказ от шаблонов в пользу осознанного выбора. Если раньше третевая сетка часто применялась автоматически, то сейчас дизайнеры и фотографы анализируют, какая структура лучше раскроет идею. Это может быть асимметрия, свободное расположение элементов или даже сознательное нарушение сетки для создания напряжения.

Сетки и направляющие перестали быть ограничением — они стали языком, с помощью которого можно говорить с аудиторией более точно и выразительно. Их гибкость и адаптивность позволяют создавать работы, которые не просто соответствуют формальным правилам, а передают эмоции и смысл.

7.2. Эксперименты с точкой зрения и ракурсом

Эксперименты с точкой зрения и ракурсом открывают новые горизонты в композиции, уводя нас от устаревших шаблонов. Статичное деление кадра на три части больше не отвечает запросам современной визуальной эстетики. Вместо этого фотографы и художники всё чаще обращаются к динамичным углам съёмки, которые не просто фиксируют объект, но создают историю.

Смена точки зрения — это не просто технический приём, а мощный инструмент передачи эмоций. Например, съёмка снизу вверх придаёт объекту монументальность, тогда как вид сверху вниз может подчеркнуть хрупкость или изоляцию. Экспериментируя с нестандартными ракурсами, можно добиться эффекта присутствия, заставляя зрителя почувствовать себя участником сцены.

Важно учитывать, как смещение камеры влияет на восприятие пространства. Диагональные линии, возникающие при наклоне объектива, добавляют динамику, а съёмка через препятствия — например, ветви деревьев или оконные рамы — создаёт глубину. Такие приёмы разрушают плоскостность изображения, превращая его в трёхмерную визуальную историю.

Современные технологии, включая дроны и экшн-камеры, расширяют возможности работы с ракурсом. Теперь можно запечатлеть мир с высоты птичьего полёта или показать движение в экстремальном приближении. Это не просто технические новшества — это новый язык визуального повествования, где композиция строится не на сетках, а на интуиции и смелости эксперимента.

Отказ от жёстких правил в пользу творческой свободы не означает хаоса. Напротив, осознанный выбор точки зрения требует глубокого понимания зрительской психологии и законов восприятия. Мастерство заключается не в слепом следовании канонам, а в умении использовать ракурс как выразительное средство, способное преобразить даже самый обыденный сюжет.

7.3. Постобработка и коррекция композиции

Постобработка и коррекция композиции открывают новые возможности для переосмысления классических принципов визуального искусства. Современные инструменты позволяют не просто следовать жестким канонам, а адаптировать изображение к динамике восприятия зрителя. На первый план выходит гибкость — возможность тонкой настройки баланса, ритма и акцентов уже после съемки.

Допустим, исходный кадр был снят с учетом устаревших правил. В цифровой darkroom это можно исправить без потери качества. Сдвиг фокуса, изменение пропорций, перераспределение визуального веса — все это теперь делается осознанно, а не механически. Например, если главный объект изначально расположен неудачно, его легко переместить в зону естественного внимания, сохранив при этом реалистичность.

Коррекция композиции требует понимания современных трендов. Динамическое кадрирование, асимметричные решения, работа с отрицательным пространством — эти приемы вытеснили традиционные схемы. Важно не просто обрезать лишнее, а переосмыслить структуру кадра. Используйте направляющие линии, но не как догму, а как инструмент для усиления нарратива.

Цвет и свет также участвуют в постобработке композиции. Насыщенность, контраст и тональные переходы могут визуально сместить акценты, даже если физическое расположение объектов останется прежним. Например, затемнение периферии автоматически притягивает взгляд к центру, но теперь это делается точечно, а не по шаблону.

Главное — избегать автоматизма. Каждый кадр требует индивидуального подхода, где постобработка становится продолжением творческого процесса, а не технической рутиной. Современные стандарты допускают эксперименты, но ценят осознанность. Если раньше правила диктовали, где должно быть главное, теперь вы сами решаете, куда направить внимание зрителя.