«Философский художник» ставит извечные вопросы о том, что воспринимают чувства, какой вклад вносят осознание и размышление и как мы познаем

Рене Магритт: Пятый сезон в Музее современного искусства Сан-Франциско (SFMoMA, до 28 октября) содержит некоторые из лучших и худших работ бельгийского сюрреалиста. Другими словами, он бросает всем посетителям немодный вызов, обычно предназначенный для критиков, рационализировать не игнорируемые, даже интуитивные предпочтения.

Шоу состоит из 70 с лишним изображений в нескольких СМИ, в основном с середины 1940-х до середины 1960-х годов. Возможно, подозревая, что даже широкая художественная общественность слишком привыкла к учтивой странности самых известных работ Магритта, куратор выставки Кейтлин Хаскелл начинает свою приблизительную хронологию с примеров так называемых «залитых солнцем сюрреалистов» и картин «Период ваче», таких как «Морская болезнь» (1948), «Лиризм» (1947) и «Калека» (1948). описан как выглядящий «ни на что так не похоже, как на недостающее звено между Джеймсом Энсором и Zap Comix». Написанные в скользкой манере, которая напоминает и, возможно, нежно высмеивает Огюста Ренуара, «залитые солнцем сюрреалистические» полотна тем временем расстраивают оценку практически во всех терминах, кроме эстетического неповиновения..

Вызов в этом случае был яростной фиксацией межвоенного сюрреализма на ложном, подавленном и эгоистичном буржуазном образе жизни. Пострадав в своей родной Бельгии в темную ночь нацистской оккупации, Магритт решил устроить шоу, рисуя яркие, энергичные, бестолковые картины, которые глаза 21-го века видят отравленными кислой иронией. Письма и заявления художника того периода звучат так, как будто он искренне хотел, чтобы более веселая живописная идиома источала облегчение послевоенного освобождения, а также новую силу противостояния любой эстетической программе.

По стилю наименее любимые картины Магритта также напоминают об отступлении его раннего героя Джорджо ди Кирико от суровых перспектив и призрачных символических ансамблей к неуклюжим стилизациям неоклассицизма. По иронии судьбы, Андре Бретон, отрекшийся от коммунизма в то время, когда Магритт заигрывал с ним, думал, что от его все еще оспариваемых картин середины 1940-х отдает сталинским утопическим эмоциональным рецептом.

К счастью для репутации Магритта и его публики, он отказался от этих картин после того, как они не понравились критикам, дилерам или коллекционерам.(Составитель каталога упоминает предположение, что Магритт мог сделать их отчасти назло бывшему покровителю, который отказался поддерживать безосновательную перспективу того, что художник может когда-нибудь стать «плохим» живописцем.) Он возобновил работу в манере, которая подавляла фактуру и позволяла ему усовершенствовать исследование философских подозрений живописной иллюзии.

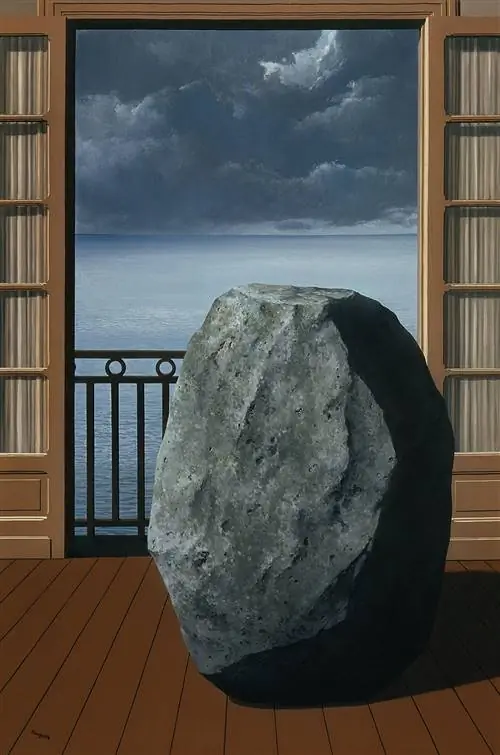

Возьмем известную позднюю картину «Невидимый мир» (1954) из собрания Менила. На первый взгляд это правдоподобно: валун, четко затененный, как будто солнечным светом, сидит на деревянном полу перед французскими дверями, открывающимися, чтобы открыть неглубокий балкон с видом на успокоившееся море под бурным небом.

Но любопытство порождает странности. Как такой пол мог поддерживать такой массивный камень? Как может внутри сиять ясный дневной свет, а снаружи маячит темная облачность? Мы видим небольшой камень, помещенный в комнату кукольного домика с нарисованными в масштабе сценическими декорациями, или огромный камень, необъяснимым образом обставленный домашним пространством?

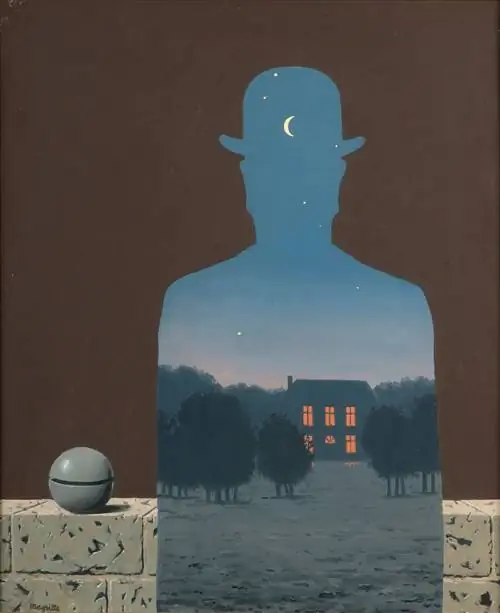

Как и в других картинах, таких как «Стеклянный ключ» (1959), еще один валун, взгроможденный на горе, и «Аргоннская битва» (1964), пара облаков, обращенных друг к другу, Магритт напоминает нам, что материя и гравитация, время суток, система отсчета, отношения времени и пространства являются одними из иллюзий, подразумеваемых даже в самых банальных репрезентативных картинах. Если просто сделать их явными, то до безобразия знакомые изобразительные условности могут показаться сверхъестественными.

Магритт сравнил один из парящих валунов, изображенных на его картинах, с луной. Но мы, увидев внеземные фотографии Земли, до которых он не дожил, легко делаем скачок к тому, чтобы рассматривать его парящие камни как символы земной-мировой-собственной беспочвенности.

SFMoMA перестаралась со своим сценическим мастерством, украсив вход на выставку многоуровневыми занавесками, слишком буквально перекликающимися с мотивами обрамления, которые Магритт использовал в таких полотнах, как «Состояние человека» (1933) и «Мир образов» (1950). Последняя картина представляет собой вид из окна через раздвинутые шторы на оранжевое солнце, садящееся на синее море, в мертвом центре картины, как в яблочко. Нижнее стекло окна было разбито вдребезги, как будто из-за яркого солнца - или из-за силы внимания зрителей - и осколки, упавшие на подоконник и пол, кажется, унесли с собой фрагменты заката, которые они сделали доступными, когда они были целыми. Непрозрачность осколков выдает игру двойной иллюзии прозрачности картины: холста как окна и иллюзии изображенного окна.

Рене Магритт: Пятый сезон мог бы показаться ностальгическим, если бы мы не смотрели на него сегодня через затруднительное положение о репрезентации, драматизированной поп-музыкой и концептуальным искусством, а также художниками и фотографами так называемого «поколения картинок». Художник даже появляется здесь как искусный предшественник дико произвольных и зловещих возможностей цифровых изображений и анимации. SFMoMA опрометчиво намекает на этот факт с помощью интерактивных дисплеев в коде выставки, которые позволяют посетителям увидеть себя вставленными в симуляции определенных изображений.

Искусные парадоксы Магритта, где они не слишком вкладывают в тайну, привносят конкретность, медленный темп и трения в наше пристальное внимание к изображению. Они пробуждают, как он намекал, называя себя художником-философом, извечные вопросы о том, что постигают чувства, какой вклад вносят осознание и размышление и как мы познаем.