В этом всеобъемлющем сборнике рассматривается жанр, популярный в Европе 19-го века, но долгое время презираемый в мире искусства

Эта книга начинается с поразительного сопоставления двух картин. Оба изображают переход Наполеона через Альпы во время его итальянской кампании 1800 года, однако на одном мы видим командира в форме гвардейца, едущего на энергичном белом коне и показывающего дорогу вперед правой рукой; в другом он бежит на усталом муле, в сером пальто и с мрачным выражением лица. Более ранняя картина написана Жаком-Луи Давидом и датируется 1801 годом, а более поздняя - Полем Деларошем - 1848 годом. Одно и то же событие, но интерпретированное двумя разными - и даже противоречивыми - способами с разницей в полвека.

Историческая живопись - под которой мы подразумеваем изображение исторических событий, а не мифологических историй - делает больше, чем «просто показывает, как это было на самом деле», если заимствовать известное высказывание Леопольда фон Ранке о роли историка. Он интерпретирует, украшает, сгущает, искажает в зависимости от перспективы и хронологической дистанции, с которой рассматривается соответствующее событие. Золотой век исторической живописи - это XIX век, и особенно период между 1830 годом - после того, как общеевропейские потрясения, вызванные наполеоновскими войнами, - начали угасать - и 1900 годом, когда новый век начал освобождаться от этой фиксации на прошлом.

Берлинский искусствовед и эксперт Макса Либермана Маттиас Эберле посвятил этому периоду обширную публикацию Im Spiegel der Geschichte: Realistische Historienmalerei in Westeuropa 1830-1900 (Зеркало истории: реалистическая историческая живопись в Западной Европе 1830-1900). Его книга представляет во всем своем великолепии предмет, который долгое время считался скорее презираемым, чем забытым. Светская историческая живопись существовала веками. Однако только XIX век, испытавший в начале своего существования полный крах политических структур, понял исторические события как факты, которые должны быть освещены во всех их различных измерениях. Эберле указывает на исторический роман и его первого великого представителя, Вальтера Скотта, который смог воплотить средневековые события в жизнь для современного читателя. Тогда повсюду писались исторические романы, авторами от Виктора Гюго до Джеймса Фенимора Купера. Художники последовали его примеру. Первым историческим художником международного значения был Поль Деларош, чьи предметы по истории английского языка принесли ему особый успех в Великобритании.

В своей широкоформатной книге объемом почти 500 страниц Эберле рассматривает в первую очередь Францию, наряду с Германией и Великобританией. Историческая классификация в национальных «школах» сопровождается представлением трансграничных связей, в частности, между Францией и Англией. Эберле скрупулезно описывает литературные источники картин и обстоятельства, в которых они были созданы, хотя наблюдение и интерпретация каждого отдельного изображения остаются в основе его работы. Здесь Эберле проявляет себя как искусствовед старой школы.

В богатой детализацией книги, разработанной в течение многих лет, он иногда упускает из виду тот факт, что расцвет исторической живописи идет в тандеме с триумфальным наступлением национализма. Визуализация истории нации служила легитимации существующих систем правления. Мы могли бы спросить, в какой степени многие изображения античных сцен действительно могут быть названы «реалистичными» в строгом смысле этого слова. Будь то художник, о котором идет речь, Жан-Леон Жером или Жорж Рошгросс, это костюмный реализм, который имеет больше общего с большой оперой, чем с исследованием античности, основанным на источниках.

Современные события оказали влияние на историческую живопись, прежде всего революции, вспыхнувшие в ряде европейских стран в 1848 году. Прошлые дела были вытеснены изображением сегодняшних событий, как, например, когда Адольф Менцель нарисовал лежащих в положении жертв революции. Однако когда политическая ситуация не улучшилась, Менцель вернулся к созданию идеализированных образов прусского короля Фридриха Великого.

В Британии, напротив, и особенно в оформлении новых зданий парламента, построенных с 1840 года, художники могли изображать события, которые непосредственно способствовали величию страны. Представление Эберле британской исторической живописи представляет собой отход от стандартной искусствоведческой модели с доминированием французской живописи: в Британии трактовка событий средневековья и раннего Нового времени, а также текущих социальных проблем и индустриализации взаимосвязаны. Эберле убедительно интерпретирует основную картину Форда Мэдокса Брауна «Работа» (1863) как картину состояния нации, хотя эта картина конкретно представляет не конкретное событие, а общую ситуацию.

Ограничения исторической живописи затрагиваются не раз - например, когда Эберле интерпретирует картины Лоуренса Альма-Тадема «Галерея скульптур» и «Картинная галерея», действие которых происходит в античном Риме, как иронический комментарий к рынку искусства своего времени.

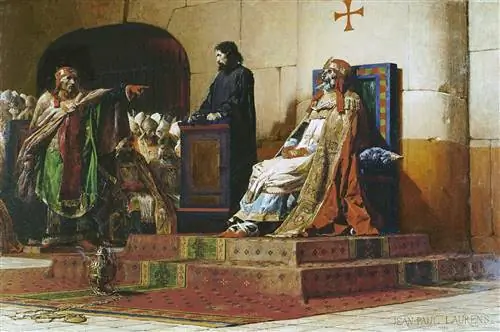

Франко-прусская война 1870–1871 годов принесла новое изобилие источников исторической живописи. Сюжеты из церковной истории также играли важную роль в это время, как часть многолетней борьбы за ослабление влияния католической церкви во Франции. В своем исследовании творчества Жана-Поля Лорана Эберле представляет художника, о котором сегодня почти забыли, но который помог определить историческую живопись своей эпохи, пользующейся огромным успехом, и стал считаться «последним великим представителем исторической живописи во Франции».

Небольшая глава в книге посвящена исторической живописи во вновь созданном государстве Бельгия. Здесь, как и в «запоздавшей нации» Германии, живопись помогла создать национальную идентичность, которая могла обратиться к своему особому героическому прошлому. Однако немецкая историческая живопись редко достигала высот французской модели, не в последнюю очередь из-за нехватки соответствующих заказов.

С появлением сначала фотографии, а затем и кино историческая живопись утратила свой статус и привлекательность для публики. В своей «Казни Максимилиана» (1869 г.) Эдуард Мане уже вышел за рамки исторической точности, в то же время частично работая с фотографическими источниками. С триумфальным успехом кинематографа - и это кульминация, на которой заканчивается монументальная книга Эберле, - исторические картины иногда служили источником для фильмов на те же темы. Теперь общественное стремление к зрелищу было сосредоточено не на парижском салоне, а на движущихся изображениях.

Книга Маттиаса Эберле предлагает увлекательный и тщательно проработанный обзор жанра, несправедливо отодвинутого на второй план на столетие, прежде чем такие музеи, как Музей Орсе, признали его равную важность с модернизмом, который до сих пор исключительно преобладал.

Бернхард Шульц более 30 лет является искусствоведом берлинского журнала Der Tagesspiegel. Ранее он был куратором Берлинской галереи (Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur)